피하이식 모델 뿐 아니라 동소이식 모델, 전이성 종양 모델 등이 최근 많이 활용되고 있습니다. 이러한 종양 실험의 경우 동물에게 심각한 고통과 스트레스를 야기하므로 인도적인 실험종료의 기준을 준수하는 것이 중요하며, 근거로 활용할 인도적인 실험종료의 기준이 명확하지 않을 경우 연구자는 pilot study를 통해 각 실험에 대한 기준을 미리 설정하는 작업이 필요합니다. 외관상 종양사이즈를 확인할 수 없는 경우에는 영상 자료를 활용하는 것이 도움이 될 수 있습니다(Optical Imaging, MRI 등).

어떤 경우라도 동물이 빈사상태로 방치되거나 동물의 죽음 그 자체가 실험종료의 기준이 되지 않도록 반드시 연구자가 개입하여 그 전에 인도적으로 실험을 종료해야 합니다.

※ 빈사상태(moribund) : 자극에 대한 반응이 없고 호흡곤란, 저체온증, 웅크림 등을 동반함. 빈사상태의 동물은 실제적으로 혼수상태로 사망에 임박함.

아래의 종양사이즈나 동물의 건강상태 등에 대한 지표(Body Condition Scoring 등)를 활용하되 실제적인 적용에 대해서는 기관의 IACUC 및 전임 수의사와 논의하여 진행하시기 바랍니다.

[종양 연구에서의 가이드라인 (동물실험계획서 심의 가이드라인, 2020: 농림부/한국실험동물수의사회 공동발간)]

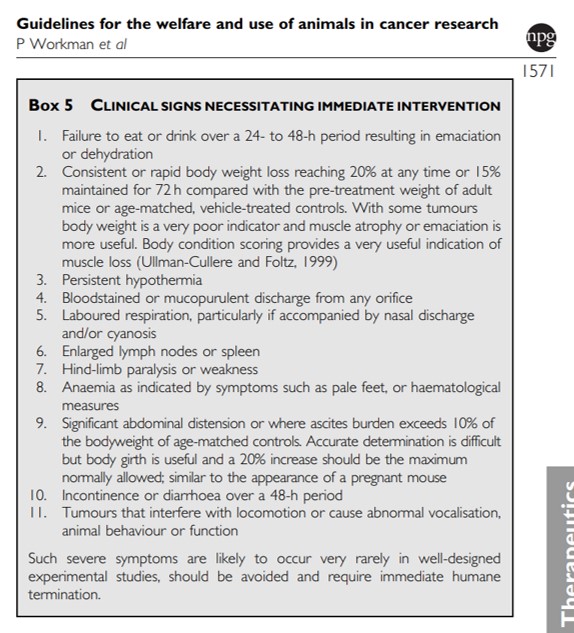

1. 모든 종양 연구에서 동물의 잠재적 통증 및 고통이 최소화될 수 있게 종료시점을 선정함

2. 일반적 종양 실험 시, 종양의 무게가 체중의 5%를 초과하는 안됨 (예: 25g 마우스에서 17mm, 250g 랫드에서 35mm 정도 피하종양까지 허용)

3. 종료시점

- 종양이 정상 신체 기능을 방해하거나 종양 부위에 통증 및 고통을 유발하는 경우

- 정상동물 체중과 비교하여 20% 체중 감소한 경우 등 (종양의 무게 고려 필요, 예를 들어 다량의 복수가 발생하는 종양모델의 경우 오히려 체중이 증가하기도 함)

- 종양부위의 궤양 및 감염

- 종양 주위 조직 침윤

- 영구적 상처 유발

[Endpoints in Animal Study Proposals 중에서 (미국 국립암연구소)]

1. Either a primary tumor size (subcutaneous: 20mm in diameter for a mouse and 40mm in diameter for a rat; intramuscular: 5mm in diameter for a mouse) or weight (4,000mg maximum weight for a mouse and 8,000mg maximum weight for a rat). Formulas for calculating tumor size can be found in the literature (see tumor size references). Justification to exceed this size restriction must be approved by the NCI at Frederick ACUC in advance.

2. Tumors that ulcerate, become necrotic or infected.

3. Palpation of tumor induces a pain response (vocalization, flinching, withdrawal).

4. Tumors that interfere with the ability to eat, drink, or ambulate.